티스토리 뷰

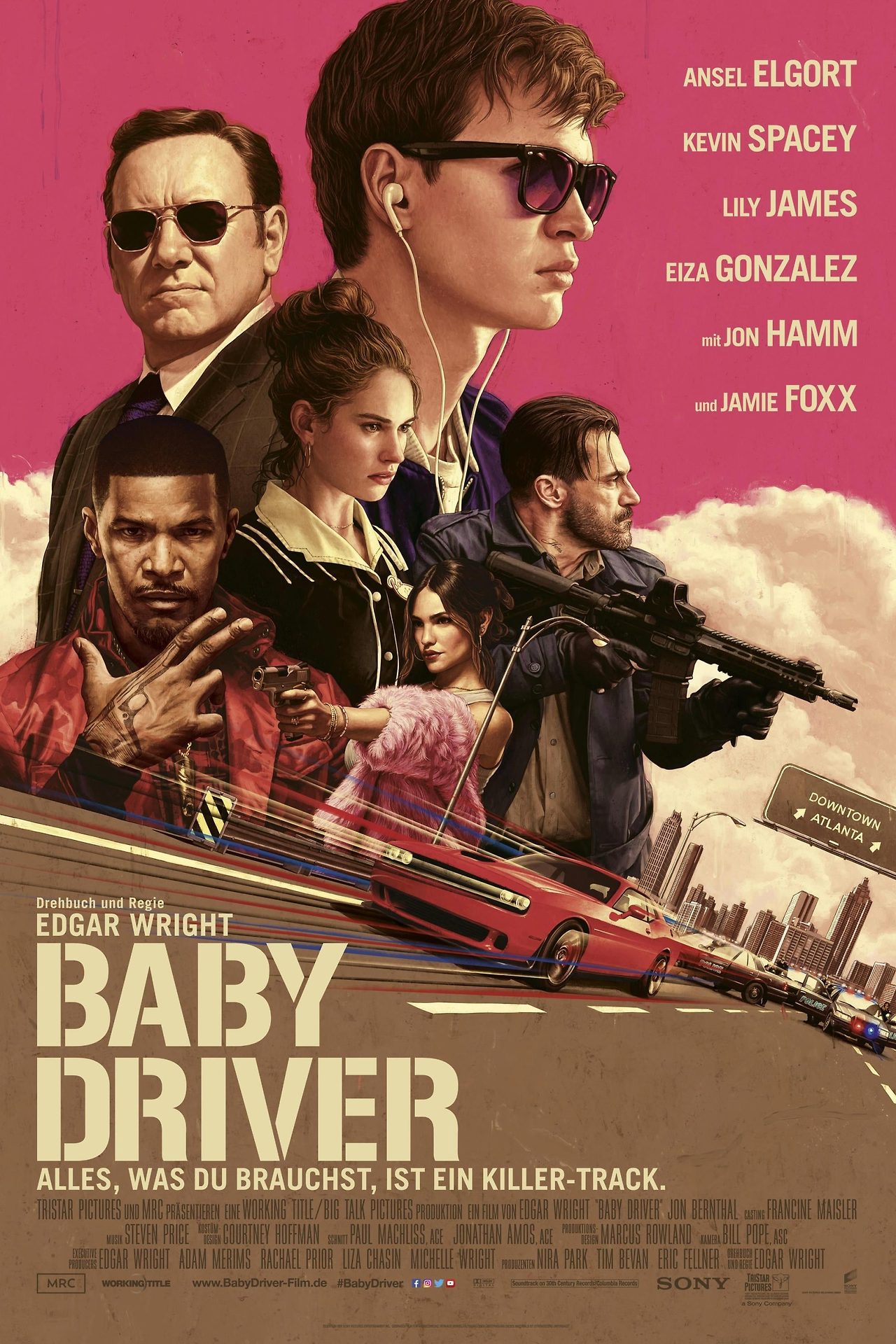

에드가 라이트 감독의 2017년 작품 베이비 드라이버는 음악과 액션의 정교한 융합을 통해 새로운 영화적 문법을 제시한 실험적 영화입니다. 주인공 베이비가 음악을 통해 세상과 소통하고 행동을 조율하는 방식은 단순한 캐릭터 설정을 넘어 영화 전체의 리듬, 편집, 심지어 장면의 구성 방식에까지 영향을 줍니다. 이 영화는 마치 한 편의 거대한 뮤직비디오처럼 시청각적으로 치밀하게 설계되었으며, 음악의 박자가 총성과 타이어 마찰음, 심장박동처럼 유기적으로 결합되어 흡입력을 만들어냅니다. 그러나 이러한 뛰어난 형식적 구성에도 불구하고, 인물의 내면과 감정선, 관계의 설득력은 다소 부족하다는 지적 역시 존재합니다. 본 리뷰에서는 베이비 드라이버가 시도한 음악 중심 액션의 실험성과 그 성취, 그리고 서사적 깊이에 대한 아쉬움을 함께 살펴보고자 합니다.

음악이 만든 리듬의 세계, 베이비의 감각을 해석하다

베이비 드라이버는 음악으로 캐릭터의 정체성을 정의하고, 음악을 통해 세계를 설계한 영화입니다. 영화의 오프닝 시퀀스에서부터 음악과 장면, 사운드 효과, 카메라의 움직임이 완벽하게 일치하며 시청자의 몰입감을 극대화합니다. 주인공 베이비는 청각 장애의 일종인 이명을 앓고 있으며, 이를 잊기 위해 항상 이어폰을 끼고 음악을 듣습니다. 이는 캐릭터의 배경을 설명하는 장치인 동시에 영화 전체의 리듬을 주도하는 원동력으로 작동합니다. 그의 모든 움직임은 음악과 동기화되어 있으며, 영화의 공간과 시간조차 음악의 구조에 맞춰 배치됩니다. 감독은 이 리듬 중심의 구성 방식을 단순한 시청각적 기교로 사용하지 않습니다. 그는 음악을 통해 베이비라는 인물의 감각과 사고방식을 표현하고, 그의 세계가 얼마나 왜곡되고 단절되어 있는지를 섬세하게 그려냅니다. 베이비가 경험하는 모든 상황은 음악이라는 필터를 통해 해석되며, 음악이 멈추면 세상은 정적과 불안으로 가득 차게 됩니다. 이러한 방식은 관객이 캐릭터의 내면을 간접적으로 체험하도록 유도합니다. 우리가 듣는 음악은 곧 베이비가 느끼는 세상이고, 그 리듬은 그의 불안과 갈망, 고독의 반영이기도 합니다.

하지만 시간이 흐를수록 이 강력한 리듬 중심 구성은 서사의 진폭을 제한하기도 합니다. 감정이 흐르기 전에 음악이 먼저 흐르고, 관계가 깊어지기 전에 편집이 먼저 지나가며, 캐릭터가 성장하기 전에 박자가 먼저 정해집니다. 특히 베이비와 데보라의 관계는 감정적 설득력보다는 음악의 흐름에 의해 끌려다니는 인상을 줍니다. 그들의 대사는 짧고 간결하지만, 그만큼 감정의 맥락도 부족합니다. 음악이 아름다운 서사적 장치이지만, 동시에 감정을 압도하는 구조로 작용하는 장면이 적지 않습니다.

액션과 정서의 교차점에서 드러난 감정의 빈틈

베이비 드라이버의 액션 시퀀스는 음악과 완벽하게 융합되어 있습니다. 단순히 총격과 추격으로 구성된 장면이 아니라, 각각의 액션이 박자와 리듬을 갖춘 안무처럼 작동합니다. 이 영화에서 액션은 시청각적 쾌감을 전달하는 동시에, 음악을 통해 정제되고 조율된 움직임으로 다시 구성됩니다. 전통적인 액션 영화에서 볼 수 있는 무작위적 폭력성과는 다른 질서를 지니며, 이로 인해 영화는 강렬하면서도 동시에 우아한 인상을 남깁니다.

그러나 이처럼 세련된 연출 방식은 인물의 감정 변화나 내면적 갈등을 깊이 있게 다룰 여지를 줄이기도 합니다. 베이비는 어린 시절 부모를 잃고, 범죄 조직에 얽혀 살아가는 고립된 인물이지만, 그의 트라우마나 고통은 음악에 의해 에둘러 표현될 뿐 직접적으로 드러나지는 않습니다. 관객은 그가 왜 그런 결정을 내리는지, 왜 데보라에게 끌리는지에 대해 감정적으로 설득당하기보다, 그저 리듬에 맞춰 흐르는 플롯을 따라가게 됩니다. 액션의 박진감은 분명하지만, 감정의 파동은 일정한 거리를 유지합니다. 베이비와 데보라의 관계 또한 이러한 감정적 거리감을 증폭시킵니다. 둘 사이의 대화는 종종 가사처럼 간결하고, 서정적인 톤을 띠지만, 그 감정이 얼마나 진정성을 담고 있는지는 확신하기 어렵습니다. 영화 후반부에서 베이비가 데보라를 위해 모든 것을 걸고 도망치는 장면은 극적 긴장감을 주지만, 그 선택이 실제로 얼마나 깊이 있는 감정에서 비롯된 것인지는 다소 모호하게 처리됩니다. 사랑이라는 감정이 서사의 원동력이라기보다는 플롯을 위한 동력으로 기능하는 경향이 있습니다.

조연 인물들의 구성도 비슷한 양상을 보입니다. 케빈 스페이의 인물은 초기에는 권위 있고 신비로운 존재로 등장하지만, 후반으로 갈수록 변화의 설득력이 떨어지며 퇴장합니다. 제이미 폭스가 연기한 배츠는 강렬한 폭력성을 지녔지만, 그의 행동과 폭력성에 대한 내면적 이유는 전혀 탐구되지 않습니다. 존 햄이 맡은 버디는 중후반 이후 복수의 화신으로 돌변하는데, 이 역시 급작스럽게 전개되며 감정의 맥락이 생략된 채 표현됩니다. 이처럼 각 인물은 분명한 색깔을 지니고 있음에도 불구하고, 그들의 감정적 여정은 간략하게 처리되며, 전체적으로 감정의 설득력이 부족한 인상을 남깁니다.

영화적 실험으로서의 완성, 그러나 정서적 여운의 부족

베이비 드라이버는 분명히 독창적인 영화입니다. 음악이 영화의 중심 서사를 이끌고, 액션이 음악과 동기화되며 장면이 구성되는 방식은 매우 실험적이며 대담합니다. 에드가 라이트 감독은 이 작품을 통해 음악을 청각적 장식이 아닌 내러티브 구조의 축으로 승격시켰고, 이는 영화라는 매체가 전달할 수 있는 몰입감의 또 다른 가능성을 증명한 시도였습니다. 베이비 드라이버는 장르의 재조합을 통해 액션 영화의 문법을 다시 쓰려 한 작품으로, 그 시도 자체만으로도 충분한 의미를 지닙니다. 그러나 그 실험이 감정적인 여운을 남겼는지에 대해서는 고민이 따릅니다. 영화는 눈과 귀를 사로잡지만, 마음까지 완전히 파고들지는 못합니다. 인물의 심리, 관계의 형성, 감정의 흐름은 형식적 쾌감에 가려 흐릿하게 처리되며, 이로 인해 관객은 영화의 박자에 몸을 맡기면서도 동시에 감정적으로는 거리를 느끼게 됩니다. 음악과 액션이 교차하며 만들어낸 화려한 쇼케이스는 감탄을 유발하지만, 그 안에 담긴 인간의 이야기에는 공감하기 어려운 여백이 남아 있습니다.

결론적으로 베이비 드라이버는 완성도 높은 영화적 실험이었습니다. 그러나 그 실험이 관객의 내면에 깊이 파고들 수 있었는지는 미지수입니다. 형식은 완벽했으나, 감정은 다소 단편적이었습니다. 시청각적 만족감은 충분했으나, 정서적 공감대는 약했습니다. 이러한 모순은 곧 이 영화가 도전한 지점이며, 동시에 넘지 못한 벽이기도 합니다. 그럼에도 불구하고 이 작품은 새로운 가능성을 제시했고, 그 자체로 영화의 미래를 상상하게 만든다는 점에서 충분히 가치 있는 시도였습니다.